ニュース

【有線放送アーカイブ3】加入者の増加と通信網の拡大へ

昭和35年3月に60回線で開局した有線放送は、翌昭和36年4月の旧東浜名農協との合併を経て増設、共電式160回線となりました。加入戸数2475戸で利用者も大幅に増加。有線放送電話施設も農協本館2階に移転工事が行われました。

この当時の町内の公社電話は各地区に数台、商店等に設置されているだけで、情報が伝わらない時代でした(昭和34年当時の町内の公社電話336台)。そうした時代に有線放送は地域をつなぐ通信連絡網として大きな役割を果たすこととなりました。

「宅内配線が終わった家から試験通話し、第一声が通じたときは小躍りして喜び合った。交換手の呼ぶ『〇番さん』の声に三ヶ日町の、そして農協の新しい幕が切って落とされた気がした」と初代有線放送担当職員が語った通り、この通信連絡網の徹底が組合員教育の推進に大きな役割を果たすこととなりました。

当時は交換手も新しく募集され、15人の応募があるなど、新しい職種、有線放送へかける地域の期待の高さもうかがえます。昭和36年11月の県下有放アナウンサーコンクールでは優勝・準優勝を2人の職員が獲得するなど、昭和35年の開局からハード、ソフト両面で飛躍的に発展していきました。

昭和44年に建設された有線放送会館

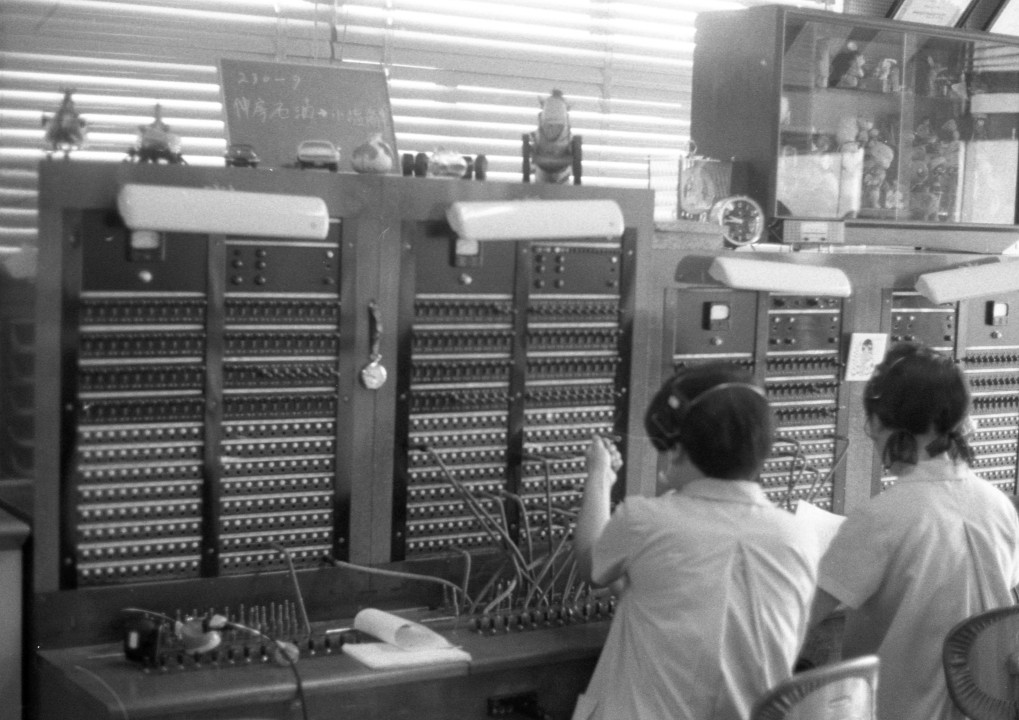

有線放送の心臓部

交換手が番号を聞き、手差しで繋いでいた

昭和43年頃の有線電話器

有放会館前の地ならし

有線放送の歴史(1962~1974年)

昭和40年

過去最多、有線交換手12人で交換と放送業務を行う

昭和43年5月~昭和44年2月

総工費1億3千万円をかけて全自動方式に全面改修

回線数450回線、加入戸数2,850戸

有線放送会館の建設に着手、有線放送会館(2F)で業務開始

自動方式となり1回線当たりの個数は8戸に改善(通話時間の制限なく、秘話装置が

付き、人に話を聞かれる心配がなくなり加入者に喜ばれた)

昭和46年

公社線接続通話開始。県外接続の許可が下りず、利用価値は半減。公社電話の加入者数は増加

昭和49年

放送に自動放送装置を導入。昭和35年開局以来24時間体制で交換と放送を行うため続けてきた宿直を廃止

公社線接続廃止